(4)鮟鱇の名前の由来

「鮟鱇」の語源については、次のように諸説ありますが、定説は無いようです。

- ・あの不細工な顔の大部分を占める大きな口を「あんぐり」と開ける様から、「あんぐり」の語に由来するとの説

- ・「赤魚」の意味であるとする説

- ・岩穴にじっとしている様子を「安居」と称したとする説

- ・餌を丸呑みするあの大きな特徴のある口=「顎(アゴ)」が転訛(アゴ→アンゴウ→アンコウ)したとする説

- ・あの恐ろしい容貌から、「暗愚魚(アングウオ)」が転訛したとする説

- ・海底でのんびり餌を待っているその安らかでゆっくりとした姿から「安康」となり、それぞれの字に魚偏を付けて「鮟鱇」となったとする説

- ・千葉方言のアンゴウ(ヒキガエルの意)に由来するという説

1709年(宝永7年)に刊行された貝原益軒の「大和本草」に「國俗鮟鱇ト称ス未見出處恐可為妄称」とあるように、江戸時代からその名前の由来については不明とされています。

漢語の通称は、エサの魚をおびき寄せる糸状の背びれを「美しい臍の緒」と見立てて「華臍魚(かせいぎょ)」といい、また、同じく背びれを「綬(くみひも)」に見立てて「綬魚(じゅぎょ)」の異名もあるようです。形が楽器の琵琶に似ているので「琵琶魚」とも呼ぶようです。

魚の名を表す一字漢字は圧倒的に淡水魚の名であり、海の魚名は日本人が漢字を真似て作ったもの(いわゆる「国字」)がほとんどだそうです。その際、その魚にまつわる事実(故事、信仰、漁期、味覚など)をストレートに表現して造字する傾向があったようです。例えば、タラは雪の多い時季が漁期なので、魚偏に雪を添える「鱈」で表すといった作り方です。

上に書いた諸説はいずれも日本語で「あんこう」と呼ぶ魚の語源を探っているわけですが、中国から輸入した漢字にはありませんでしたから、これにどういう漢字をあてはめるかと古代人は頭を悩ませたのだとおもいます。現代人からみれば、なぜ「鮟鱇」という漢字表記を思い付いたのか、という疑問です。

姿はグロテスクだが、食べると美味しいし、健康にも良いということから、安にして康という佳名を得、それぞれに魚偏を添えたのであろう、というのが、加納喜光・茨城大学名誉教授説の説です。そして、現代中国語では日本語を逆輸入し「鮟鱇」「鮟鱇魚」と呼ぶそうです。(この部分は、同教授が書かれた中公文庫の「魚偏漢字の由来」によっています。)

関東地方では江戸時代から庶民にも随分と食され、身近な魚だったようで、次のような「俗諺」が残っています。これらを見ると、怪異な容貌、大きな口、疑似餌をゆらゆらさせながら餌をじっと待つ怠け者のイメージなど鮟鱇の魚体の特徴を掴んでいることに感心します。

- 鮟鱇が粕に因ったよう・・醜い顔が赤くなっているのをあざけった言葉。

- 鮟鱇の餌待ち・・・・・・アンコウのように大きな口をポカンと開けている愚鈍な人。

- 鮟鱇の待ち食い・・・・・何も貢献せずご馳走にだけありつく、怠け者の代名詞。

- 鮟鱇武士・・・・・・・・口では大きなことを言うが、内心は卑怯な武士をののしって言う。

(5)鮟鱇の捌き方

鮟鱇は、水分が80%と多いため非常に柔らかくてブヨブヨですし、また、うろこ(鱗)代わりにヌルヌルで全身を覆って体を守っていますのでつかみどころがありません。そのため大型のものになると、まな板の上では滑っておろすのが難しいことから、普通は「吊るし切り」という独特の解体法が用いられます。

「吊るし切り」は、

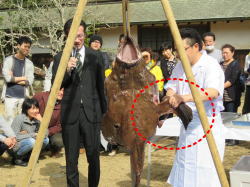

①まずは、アンコウの下あごにS字型などの鉤・フックをかけ、カメラ撮影に使う3脚のような吊るし台に吊り下げます。

② そして、鮟鱇の大きな口から水か氷を入れ込んで腹を膨らませますと、その重みで鮟鱇の柔らかい胴体に張りが出て安定します。(左の写真)

③そして鮟鱇を回転させながら、順次切り分けてゆきますが、最初は、小さい手のような形をした両方の胸ビレをそぎます。(下の左の写真。赤点丸で囲った部分が胸ビレです。)

④次は、あごの下の皮に包丁で切れめをいれて、皮をはがします。手でスルリと簡単にむけます。(下の右の写真。背側を剥いて、腹側に庖丁を入れている場面です。剥いている場面は撮れませんでした。)

|

|

⑤皮がはげたら、腹の肉をちょっと裂き、肝心なアン肝と、腸を取り出します。(下の左の写真。アン肝を外している場面です。)

⑥アン肝と腸を取り除いたら、そこには水のたっぷり入った胃袋があるので切り取ります。

⑦そして、エラをはずします。(下の右の写真。手で差上げている赤いものがエラです。)

|

|

⑧エラまで外せたら、次は卵巣(ヌノ)です。親切に拡げて見せてくれました。薄い膜のようなところに小さな粒が付いていて、それが卵だそうです。(上段の左の写真)

⑨残るは鮟鱇の身と骨のみなので、適当に肉と骨を切り分けていきます。(上段右と下段左の写真)

⑩最後に、口の骨だけ残りますが、口のまわりにも美味しい皮がついているで、忘れずにこれも外します。

結局、食べられないのは、この口の骨と、おそらく途中で取り出された内臓のうち胃袋以外の胆嚢、腸、心臓、腎臓などだけです。まったく無駄が無い魚です。

|

|

|

|

この方法はすでに江戸時代に行われていたようで、「柳多留」という川柳集にも、「料理人 つるし置いて 附分けする」という一首があります。また、「アンコウは唇ばかり残るなり」なんていう江戸の川柳もあるそうです。

大洗町の「大洗ホテル」ではシーズンになると、毎日メインホールでこの方法による解体ショーを見ることができますし、町を歩いていますと料理店の前で吊るし切りをしている光景にお目にかかれることもあります。

都会の料理店では、吊るし切りの手間をかけず、通常は、背中のぬめりを取り去った上で仰向けにしてまな板の上で捌かれることもあります。また、変わったところでは、青森県風間浦村に伝わるアンコウの伝統的解体法として「雪中切り」というのがあります。これは鮟鱇を俎板(まないた)の上ではなく、雪上で解体するだけのことですが、すべり止めと同時に鮮度を保つ効果もあり、また庖丁を痛めることもないという利点もあるようです。風土に見合った捌き方と評価できます。

余談になりますが、村野四郎という詩人が次のような「さんたんたる鮟鱇」という詩を残しています。

≪さんたんたる鮟鱇≫

- 顎を むざんに引っかけられ

- 逆さに吊りさげられた

- うすい膜の中の

- くったりした死

- これは いかなるもののなれの果だ

- 見なれない手が寄ってきて

- 切りさいなみ 削りとり

- だんだん稀薄になっていく この実在

- しまいには うすい膜まで切り去られもう 鮟鱇はどこにも無い

- 惨劇は終っている

- なんにも残らない廂から

- まだ ぶら下っているのは

- 大きく曲った鉄の鉤だけだ

詩人は、魚屋の店頭で鈎につりさげられ、切りさいなまれていく鮟鱇の様子に、現代に生きる人間の状況を重ね合せ、日々人間性を削り取られ、奪い去さられる「人間喪失」の現場を見た気がした、そして鮟鱇の亡骸が取り外された後、新しい犠牲を待ちかまえるかのように軒からぶら下がっている鉄の鉤にこの世の悪の実態、人間の原罪の正体を見た思いがした、と解説しています。

簡潔な言葉と表現の背後に随分と重い思念が忍び込ませられていることに驚きます。

村野四郎は1901(明治34)年に今の東京都府中市に生まれた詩人で、ドイツ近代詩の影響を受け、事物を冷静に見つめて感傷を表さない客観的な美を作り出し、1975(昭和50)年まで活躍しました。「近代詩人」であり、かつ、「現代詩人」とも言える詩人だそうです。

村野四郎といってもピンとこないのですが、しばらく前には中学校の卒業式で盛んに歌われた「巣立ちの日」と言えば「あぁ、そうか」と思い当たる人も多いかと思います。今は「旅立ちの日」が全盛ですが、「仰げば尊し」の次の世代の定番曲として歌われました。その作詞者は村野四郎で、「ぶんぶんぶん はちがとぶ」という唱歌の日本語詞も彼の作品です。以外と身近な人なのです。