小説(3)

松本清張「巨人の磯」

初出誌:昭和45(〜8)年「小説新潮」読んだ本:新潮文庫(巨人の磯のほか、礼遇の資格 内なる線影 理外の理 東経一三九度線を収載)昭和53年8月第6刷(茨城県立図書館蔵書)

あらすじ

大学の法医学教授である清水泰雄(61歳)は、9月21日、仙台の学会からの帰途、大洗海岸に立ち寄り、その晩、海岸の散策中に水死体を見付けます。

遺体は検死解剖の結果、溺死後2週間と鑑定されました。被害者はF県の建設業者で県会議員の水田克次郎(45)と判明しますが、沖縄・台湾に3週間の予定で9月6日に視察旅行に出発していました。捜査により、被害者は9月9日に密かに帰国していたことから、帰国後すぐの殺害と推定されました。捜査陣は義弟で秘書役の広川に焦点を当てた捜査をしますが、南東から北上する潮流を考慮して遺体の投棄現場と推定される房総方面へ出かけた事実は無くアリバイが成立します。

気象台の聞き込みにより、9月15日に中型台風が銚子沖を通過し、17日から18にかけて常磐地域では北東の強風となったこと、この地方の海岸に物体があれば潮流の方向を超越して南東に押し流される可能性が十分にあること、が判りました。しかし、この時に殺されたとすると、死後2週間超という鑑定に矛盾し、捜査は暗礁に乗り上げます。

推理小説の解説をする場合は、核心的なことに触れてはいけないというルールがありますので、曖昧にしか書けませんが、捜査責任者から相談を持ちかけられた清水教授は、被害者の女性関係がキーポイントではないかと推測しました。さらなる捜査の結果は清水教授の推理した通りでした。

大洗の触れ方

主人公が大洗に泊まりに来た理由を、父親が好きで口ずさんでいた磯節の舞台を見たいとかねがね思っていたこと、考古学を趣味としているので「常陸風土記」にある大串貝塚を見ておきたいこと、と設定し、「かねてから一度は行ってみたいと思っていた」としています。また、大串貝塚の成立に関係する巨人(ダイダラボウ)についての諸説にも筆を走らせています。

この作品が執筆された時期は、作者・松本清張が古代史探求に旺盛な意欲を示していた時期であった(文庫に収載の中島河太郎の「解説」)ということです。主人公は、大洗海岸の磯の間に「巨人」を発見しますが、これは溺死体が膨れ上がっていたもので(臓器内の腐敗物のためにガスが発生して異常に膨れ上がる現象で、通常人の3倍にも膨れ上がることがあり、さらにこの小説の場合には大量の芋を食べさせる細工をしていたので、なおさらに膨満したもの。)あり、主人公はこの巨人化した死体に啓示を受けて、大串のダイダラ法師は古代人の恐怖から発生したのかもしれないという新説を考え付きます。

こう見てきますと、作者が大洗海岸を事件現場に選んだのは、偶々ということではなく、かなり確信的なものを感じます。

参考:常陸風土記

常陸風土記の「那賀の郡」(なかのこほり)に、「平津の駅家(うまや)の西十二里に岡有り。名を大櫛と曰(い)ふ。上古(いにしえ)、人有り。躰(かたち)極めて長大(おほきく)、身(み)は丘壟(おか)の上に居ながら、手は海浜(うみ)の蜃(うむき)を摎(くじ)りぬ。其の食へる貝、積聚(つも)りて岡となりき。時の人、大きに朽ちし義を取りて、今は大櫛の岡と謂ふ。其の践(ふみ)し跡は、長さ四十余歩(あし)、広さ二十余歩(あし)、尿(ゆまり)の穴の径(わたり)は二十余歩(あし)許(ばかり)なり。」とあります。

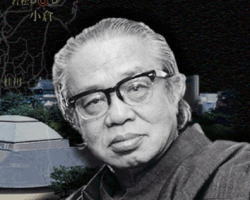

作者について

1909年(明治42年)広島県生まれ。本名は松本清治(きよはる)で、ペンネームはこれを音読みしたものです。11歳の時に小倉に移りましたが、生家が貧しかったために尋常高等小学校卒業後、電機会社の出張所に給仕として就職。

掃除、お茶くみ、社員の使い走り、商品の配達などに携わりましたが、3年後に出張所が閉鎖され失職してしまいます。この間に文学を志すようになり、図書館に通い文芸書を読み漁り、文学サークルに加わり、短編を書いたりしました。

1年間働き口を得られませんでしたが、手に技術を付けたいと考えて印刷屋の見習い工となって版下の描き方を学び、10年後には一人前の職人として認められるようになりました。1939年に朝日新聞西部支社に嘱託として採用され、4年後に正社員となりました。その後招集され、終戦を朝鮮で迎えました。帰国後は、朝日新聞に復職できましたが、仕事がなく給料も安いため、アルバイトで闇屋をしたりして家計を維持するのに苦労を重ねました。生活のために1951年に書いた「西郷札」が直木賞候補となり、翌年「或る小倉日記伝」で芥川賞を受賞しました。作家としては異例の遅咲きでしたが、1956年には朝日新聞を退社して作家活動に専念することとなりました。

1957年短編集『顔』が第10回日本探偵作家クラブ賞(現・日本推理作家協会賞)を受賞、翌年「点と線」と「眼の壁」がともに空前のベストセラーとなり、「清張ブーム」が起き、その推理小説は「社会派推理小説」とも言われました。その後も次々とヒット作を量産し、所得番付の作家部門で14年連続で一位となりました。創作の領域を次第にフィクション、ノンフィクション、評伝、古代史、現代史へとを拡大し、作家生活四十余年、その作品は長篇、短篇他あわせて千篇に及ぶということです。1963年に日本推理作家協会理事長となり、1971年から74年まで会長をつとめました。1992年、82才で死亡。

主な作品は、眼の壁、点と線、蒼い描点、ゼロの焦点、砂の器、考える葉、黄色い風土、球形の荒野、黒い福音、けものみち、Dの複合、波の塔などで、筆者もこれらすべてを若かりし頃夢中で読みましたし、今でも蔵書として保有しております。