詩歌(2)

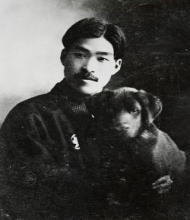

山村暮鳥「磯浜にて」

読んだ本:「山村暮鳥全集第四巻」(筑摩書房 平成2年4月5日初版第一刷)(茨城県立図書館)あらすじ

暮鳥一家は大正9年1月末頃から磯浜町(現在の大洗町明神町)の鬼坊裏別荘に住み始めましたが、大正9年7月から大正10年8月までの間に、「文化運動」という雑誌に連載したのが「磯浜より」です。その多くは「石田兄」に宛てた書簡ですが、日常的な感想・所感を記した部分もあります。全集第四巻では「評論・感想」の部に分類されています。

経済的困難と健康悪化、キリスト教伝道師としての活動の停止という三重苦の中で、彼が何を思い、どういう生活をしていたかが、この文章からある程度浮かび上がってきます。「石田愛兄」という人に宛てた文章がその大部分で、自身の健康状態や子どもたちとの生活等近況の連絡、教会について、民衆について等がその内容となっています。石田兄はかなり懇意にしていたというか、それ以上の精神的つながりがあった人のように思えます。

次に目立つのは、石田兄への書簡の中に自身の病状について記載した点が目に付きます。石田兄を心配させまいと気遣っているためか「たいへんいい」「この頃はたいへんいいようです」と書いています。また、「いまの自分は遊ぶことを仕事にしている。それから食うことと眠ること。ペンはとるけど労作するようなことはつとめて避けている」とも書かれています。その所為でしょうか、娘たちともよく遊んだり裏の松林をさんさくしたりして楽しんだようです。初茸、茱萸、野葡萄を採ったりしたことなどが記されています。

大洗の触れ方

上記でも明らかなように、磯浜村(いまの大洗町磯浜)での生活ぶりが多くは書簡の形態で書かれています。その文章からは、今は東光台の住宅地や「セイブ」というスーパーになっている辺り一帯から大洗ゴルフ倶楽部や祝町までが、大洗磯前神社の松林に連なる松林であったことが分かります。療養のために病体をいたわりつつ、娘たちを連れてそんな松林へと散歩に出掛けていたのでしょう。

次の詩は第五詩集「雲」に収められた「まつぼっくり」という詩ですが、そんな松林の中の散歩中に拾って帰ったまつぼっくりを詠んだものでしょう。両の手の中か、着物のふところとか袖の中か、沢山の松ぼっくりがころげだす、そんな何気ない日常をうつしています。

- 山のおみやげ

- まつぼっくり

- ぼっくり

- ころころ

- ころげだせ

- お昼餉(ひる)だよう

- 鉄瓶の下さたきつけろ

また、「銭は海にあづけとくんだ」と言って、金がありさえすれば飲んで遊んで、年中貧乏している漁夫の生活に触れていますが、当時の磯浜の漁師の実態がうかがえます。

第三詩集「風は草木にささやいた」にある「老漁夫の詩」は、そんな貧乏などん底生活にもめげず、海を愛したくましく生きる近所の年老いた漁夫の姿を詠んだものでしょうが、そのたくましさ、人間らしさに対する畏敬の念にあふれたものとなっています。