祝町向洲台場跡・磯浜海防陣屋跡

祝町向洲台場跡

「祝町向州台場」跡は、那珂川の右岸の高台にある県立水族館「アクアワールド大洗」の左手にあります。

那珂川の河岸へ下る道路から見上げただけでは単なる松林の斜面に過ぎませんが、斜面に上ってみますと、松の木の中に大洗町が立てた説明があります。

「 水戸藩第9代藩主徳川斉昭(烈公)は、天保11年(1840)に帰国したとき、那珂湊の砲台のみでは海防が不充分と考え、対岸の祝町へも砲台を建築することを意図した。ただちに実施されなかったが、ペリー来航後の安政2年(1855)4月に縄張りが行われた。その後藩内の事情もあって、砲台築造は文久3年(1863)7月頃から始められ、翌元治元年の天狗党の乱ではこの砲台から大砲が発射されている。明治期までは砲台の姿がよく保存されていた。」

「三浜志」には、「砲台 街ノ東側ニ在リ。弘化年中烈公ノ築ク所ニシテ湊町ノ砲台ト相対セリ」とあります。

また、「郷土大観」の「御台場」の項に、「那珂河口ノ右岸、標高○米ノ丘廓。幕末辺海警ヲ伝フルヤ、水戸烈公此ノ地ニ砲台ヲ築キ、湊反射炉ニ鋳ル所ノ巨砲ヲ据エテ海防ノ魁ヲ為ス。当時ノ郡方手代菊池忠衛門。築造年代弘化〜嘉永年間。土手蔵二棟火薬テ。 烈公ノ歌ニ ”眠るまも夢にみつ帆の夷船 くたかむ丸ぞ寶なりける” 平面図ヲ別紙ニ掲グ。但シ飛砂ノ甚シキト明治二十年頃植付ケル松樹ノ為メ、イタク原形ヲ損ジタルモ遺跡歴々トシテ猶見ル可シ。砲ハ七八百目砲ヨリ稀ニハ一貫目砲。平日ハ砲庫ニ蔵シ必要ニ応ジテ台上ニ据。里謡”お台場の土舁き(かつぎ) さきでまま喰って二百ト五十 コイツ又ウマイナ”」とあります。

大洗町生涯学習課の蓼沼氏の論稿(「常陸国における江戸時代台場の集成的検討」・茨城県考古学協会誌第18号2006年5月)によれば、

- 茨城県内には、天保年間から元治年間にかけて総数24基の台場が築造された。北から棚倉藩内5基、水戸藩14基及び守山藩5基であり、水戸藩で圧倒的に多くが築造された。

- このうち「祝町向州台場」は安政年間から文久年間に造られたものと推定されるが、原状を留めていないため正確な築造年とか構造、どんな大砲が据え付けられたかなど詳細は不明。

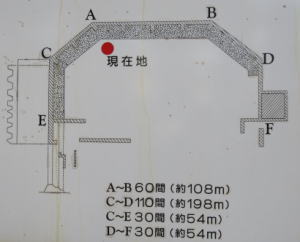

- 現在までに石垣は確認されていないが、周囲に廻らした土塁から概ね長方形で、正面は亀甲形をしていることが分かる。南北204m、東西約92mと測定され、常陸国では最大規模であった。

|

|

異国船に対する砲撃という本来の目的に使われたことは無かったようです。水戸藩の内訌である元治甲子の乱の際、水戸藩主徳川義篤の名代として藩内鎮撫のために派遣された支藩の宍戸藩主・松平頼徳公の命で那珂湊に陣取る諸生派を攻撃するのに使われたのが、唯一の機会でした。

この砲撃について少し解説をしてみたいと思います。

幕末の尊攘運動は京都をメイン舞台として燃え盛りましたが、次第に地方へも拡散していきました。常陸では元治元年(1864)3月、水戸藩天狗党の藤田小四郎ら総勢百数十人が筑波山に挙兵しました。

水戸藩主徳川慶篤の名代として宍戸藩主・松平頼徳公が鎮撫のために水戸に向かいました。途中から天狗党穏健派の武田耕雲斎一行が加わり、さらに筑波山にいた天狗党も松平頼徳公に拒否されたにもかかわらず勝手に付いてきました。

松平頼徳公の一行は、8月10日水戸城下まで来ましたが、城を預かっていた諸生派の執政市川三左衛門らは天狗党が一緒なので入城を拒否しました。なお入城の交渉を続けましたが難航し、遂に交戦となってしまいました。

翌々日、松平頼徳公の一行は滞陣していた吉田村の薬王院を出て那珂湊へ向かいました。頼徳公とすれば藩主慶篤の名代として、また、幕府の命令を受けている以上、なんとしても水戸城に入らなければならない立場にありましたから、なんで那珂湊に行ったのか?この点は大いに疑問のあるところです。

薬王院では食料の確保が難しいし、近くにある那珂湊は水戸藩領随一の港町で、諸国の船がさかんに出入りして物資の集散もさかんで、食糧を賄うことができるだろうし、富豪からの資金調達を得て武器を購入するにも便利であろうと考えた(吉村昭「天狗争乱」の説)のでしょうか。

松平頼徳公の一行は、船で那珂川を渡ろうとしましたが、諸生派の妨害に遭いました。これを突破して「磯浜海防陣屋」(次の項でご紹介します。)を占拠しました。磯浜陣屋に残されていた大砲と弾薬を得たことに力を得て、ただちに岩船山願入寺に屯集する諸生派の追討を命じ、これも落としました。翌日は、磯浜に滞留して那珂湊の諸生派との間に砲戦が続けられました。

ということで、この際に祝町向洲台場の大砲が使われたのではないかということです。