なぜ、大洗が舞台となったのか?

なぜ大洗が舞台となったのか?

それを知るには、井上日召を護国堂に呼んだ田中光顕伯爵とその秘書・高井徳次郎について語らねばなりません。

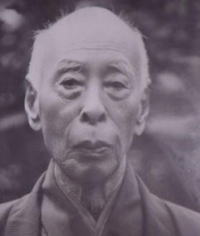

田中光顕伯爵

まず田中光顕伯爵ですが、この方は天保14年(1843)に土佐国(高知県)佐川に、二人半扶持という軽格の郷士の息子として生まれました。後に土佐藩を脱藩して尊王攘夷運動に加わり、戊辰戦争でも活躍しました。

明治維新後も「長州閥」に与して順調に出世して政府の要職に就き、警視総監や宮内大臣を勤めました。政界引退後は、日本各地で維新烈士の顕彰に尽力し、また、志士たちの遺墨、遺品などを熱心に収集しました。

明治天皇の宮内大臣を10年以上の長きにわたって勤めた田中伯は、その遺徳を慕い天皇の尊像をつくり、その設置場所を求めていたところ、タイミング良く、磯浜町から土地を無償提供するという誘いがありました。

田中伯は水戸学を学び、その勤皇思想に感化されてきたこともあって、もともと水戸という土地に深く心を寄せていたため、磯浜に「聖像殿」をつくり、併せて明治天皇から拝領の御物や蒐集していた維新の志士達の遺墨・遺品を納めるため「常陽明治記念館」を昭和4年に創立しました。

(なお、別稿「幕末と明治の博物館」において詳しく紹介してあります。)

すべてはここに始まりました。

高井徳次郎

次に、高井徳次郎という人についてです。高井徳次郎という人の碑が、大洗町の東光台にある大洗町立博物館「幕末と明治の記念館」の境内に立っています。建立主唱者には、井上日召や頭山満、岩田愛之助等の戦前のいわゆる右翼の大者の名があります。

この碑を見ても何が書いてあるのか分かりませんので、下に博物館から教えてもらった文章を載せておきます。昭和17年6月に亡くなり、この碑は昭和19年6月に建てられました。

『 君ハ明治廿四年十一月十七日、水戸市五軒町金子家ニ生ル。父ハ訒母ハやす子ト云ヒ、万延元年桜田義挙ノ首領、贈正四位金子孫二郎先生ノ令孫ナリ。後遠祖水戸藩士高井家ヲ再興シ、其氏ヲ冒ス。夙ニ尊皇ノ大義ニ徹シ、同志ト共ニ皇事ニ挺身シ、又田中光顕伯を補ケテ、此地ニ常陽明治記念館ヲ、或ハ帝都ノ西郊浄地ニ、多摩聖蹟記念館ヲ建設シ、明治天皇ノ聖徳ヲ永遠ニ奉頌シ、併セテ、勤皇烈士ノ遺芳ヲ万古ニ顕揚スルノ美事ヲ大成スル等、公私ノ画策経営、多ク、以テ世道人心ヲ裨益スル所大ナリ。

君気宇宏大、才略縦横。能ク先人ヲ顕彰シ、知己ニ酬イ、後輩ヲ推ス。進ンテ将ニ大ニ為スアラントセシニ、惜イ哉、昭和十七年六月二十三日、忽焉トシテ逝ク。時ニ齢五十有二。惟フニ君ノ生涯ハ至誠一貫、尽忠報国ノ大道ニ終始セリト謂フヘシ。茲ニ君ト交ヲ訂セル同志相謀リ、君ノ遺徳ヲ石ニ勒シ、以テ後昆ニ伝フト云尓 』

上の碑文にあるように、この人は明治24年に水戸市五軒町の金子家に生れました。安政元年、時の大老であった井伊直弼が暗殺された「桜田門外の変」(桜田義挙)のリーダーだった金子孫二郎の孫にあたります。後に水戸藩士高井家に入り、高井徳次郎となりました。

上記の博物館の前身である「常陽明治記念館」を設立した田中光顕伯爵の秘書となってからのことが多少知られる程度ですが、「常陽明治記念館」の大洗誘致にも尽力し、後に館長も務めた人です。

また、詳しいいきさつは分かりませんが、中国を遍歴中の井上日召と中国で知り合ったようですし、井上日召を田中伯に引き会わせ、井上を大洗に呼んだのも、この高井徳次郎という人物です。