(六の続き)石碑・歌碑・竹楽房坐像

創建碑・再建碑

山門を入って左手の木陰に二基の石碑が並んでいます。手前が「創建碑」で、その右が「再建碑」です。

創建碑のフルネームは「巌船山願入寺創建碑」で、「義公寄進状」を刻したもののようです。願入寺の変遷を記したあと、今の如高上人の代で「十五世を数えるが、寺院・堂宇は年々歳々に荒廃が進んでいる。私はこの親鸞嫡流が衰微するのをみるに忍び得ない。そこでここ茨城郡宮田村を適地と見立てて新たに堂宇を建造するとともに、寺領300石を寄進し、その内100石は如信上人の墓所の管理費用に充てるものとする。」と刻まれてあります。

また、「再建碑」のフルネームは「本堂再建記念碑」です。

願入寺は「元治甲子の乱」(1864年)の際の伽藍焼失の後、しばらくは旧地久米村に蟄居していましたが、明治6年に現在地に仮堂を建てて復帰しました。しかし、この仮堂も大正6年には暴風雨のために倒壊したため、再度仮堂を建てたようです。

後に第25世住職となった大網綱子坊守が昭和8年に願入寺の復興という大願をたてて全国行脚に出、浄財を求めて苦節4年、ようやく本堂建設工事に漕ぎつけたということです。昭和11年11月地鎮祭、同4日起工式を執り行ないました。

この碑は、昭和37年4月11日本堂落慶の報告を兼ねて、宗祖親鸞聖人の700年の大遠忌を執り行なった記念に建てたもののようです。

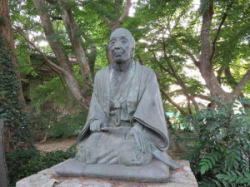

渡辺竹楽房坐像

本堂の右手横から背後の墓地の方へ向かいます。大きな銀杏の樹の下の暗がりに「観音像」が立っており、その左手の方へ進みますと、一人の老爺の坐像があります。

これは、日本三大民謡に指折られる大洗町磯浜発祥の民謡「磯節」を、それまでの素朴な漁師歌に近代的な節回しと囃子を附してお座敷唄に改良した 渡辺精作(雅号の一つが「竹楽」)を顕彰するもので、台座には次のように刻まれてあります。

「 磯で曲松 湊で女松

なかの祝町男まつ

磯節は、茨城の唄というよりも日本を代表する民謡である。これを作詞・作曲した郷土の詩人渡辺精作先生は1846年12月12日大洗町に生まれた。若くして自ら竹楽坊と称し俳句里謡の道を極め、21歳の時既に都々一の撰者となった。

磯節は、郷土色豊かな歌詞を用い、これに幽雅な節付けをした名調子が評判となり、大正4年レコードなるにおよんで全国的にひろまった。

1920年5月31日竹楽坊没す。享年76歳。先生没後その傑作磯節は今なお日本の民謡として愛唱され郷土の誇りとして永く唄い続けられているものである。」

「巌舟山看花」碑

本堂の右手横から裏の墓地の方に入りますと、一棟の建物がありその向こう側の光圀公お手植えのイチョウの巨木(下の写真)の手前の樹木の下に、石積みの基台の上に石碑が見えます。「巌舟山看花」(岩船山に花を看る)という光圀公の七言律詩が刻まれてあります。(右の写真)

「山寺芳桜眸射 玉幡瓔珞巌舟飾 花有此地即華蔵 九品蓮台何遠求」とあります。現代文に訳してみますと、「この山寺の満開の桜の花に我が眸が引き付けられる、まるでこの巌舟山が玉幡や瓔珞で飾り立てられたかのようだ、満開の桜のあるここは蓮の花の中にあるという華蔵界そのものに思われる、どうしてわざわざ遠方まで蓮台を求めに行く必要があろうか」ということになるのでしょうか?(漢文の素養もない者の自己流の勝手な解釈ですことをお断りしておきます。)

義公お手植えの銀杏

本堂の右手横から背後の広大な墓地に向かいますと、一棟の建物の向こうに1本の大きな銀杏の樹が聳え立っています。古びて読み取り難いのですが第2代水戸藩主徳川光圀公(義公)お手植えの銀杏と書いてあるようです。

秋には見事に黄葉し、周辺一帯にギンナンの実がこぼれて、異臭を放っています。近所の人が集めていく姿も見られます。

者楽亭址碑・奥山遺響碑

義公お手植えの銀杏のさらに20mほど奥の林の中に二基の石碑が見えます。

右の石碑が「 者楽亭址」碑であり、「皇紀2600年記念」、「源義公御創設・常時御登臨」、「文部大臣橋田邦彦書」とあります。

(註:昭和15年が神武天皇天皇即位から2600年にあたることから盛大に祝われました。)

今は鬱蒼と樹木が繁ってしまっているため眺望がありませんが、義公の時代には西の方には涸沼川越しに筑波山が、崖下には那珂川と涸沼川が合流する辺り、そして東の方には鹿島灘や太平洋の雄大なパノラマが眺められたものと思われます。そして、義公は如高上人とともにここに登って漢詩と和歌を披露し合い、風雅を楽しんだようです。

左の石碑は題額に「奥山遺響」とあり、これは陸軍大将荒木貞夫男爵の筆であり、碑文の冒頭には「巌船山源義公法会詩歌巻序」と刻まれてあります。

光圀公の死去を悲しんだ如晴上人が、忌日ごとに亡き光圀公を偲びつつ詩歌の会を開いてきましたが、詠まれたたくさんの詩歌を、安積澹泊に頼んで一軸の巻物にまとめてもらいました。碑に刻まれたのは安積澹泊が書いたその序文ということです。

「安積澹泊」という人は、TVドラマで「黄門さま」のお供をしていたあの「格さん」のモデルと言われている人ですが、実は偉い儒学者であって、水戸徳川家の大日本史編纂の中核にあった彰考館の総裁をも務めた人なのです。

鎌田邦夫句碑

墓地の中に建っている建物の所で左に曲がり、ちょうど本堂の裏側にある道をお墓に沿って進み、さらに左に曲がった所にある一団のお墓の一番奥まったところに「鎌田家先祖代々菩提」所があります。

その墓域の左端に「造船の欅伐り出す雪煙り」という鎌田邦夫の句を刻んだ句碑があります。この人は、対岸の那珂湊の割烹旅館の跡取りに生れましたが、板前修業をしたものの長続きせず、親の反対を押し切って警察予備隊(今の自衛隊の前身)に入りました。

しかし、そこで野球の練習中に顔面に硬球がぶつかり、その後遺症なのかその後は健康に恵まれませんでした。結局、作句の才能を惜しまれながら、32歳で脳腫瘍で早逝した人でした。